清明节,又称寒食节、踏青节,是我国传统的重要节日之一。每年农历清明时节,人们会前往祭扫祖先、缅怀先人、祈求安宁,同时也是踏青游玩的好时节。清明节是中华民族优秀文化传承的重要组成部分,它不仅体现了尊重祖先、弘扬家国情怀的传统价值观,也体现了对自然环境、生态文明的尊重和保护。

清明节源于古代的寒食节,据《礼记·月令》记载:“仲春之月,雨师降,春令始,百事皆发。”这时已经进入了春季,百花争艳,万物复苏。在这样一个美好的时节里,人们怀念故人,缅怀先贤,于是就有了在这个节日前后祭祀祖先的习俗。这一习俗在唐代发展成了寒食节,人们在这一天不生火做饭,只吃冷食。据说这是为了纪念晋国名臣介之推,他为救国出力,最终自焚而死,唐太宗为了纪念他,禁火三天,让人们只能吃冷食。

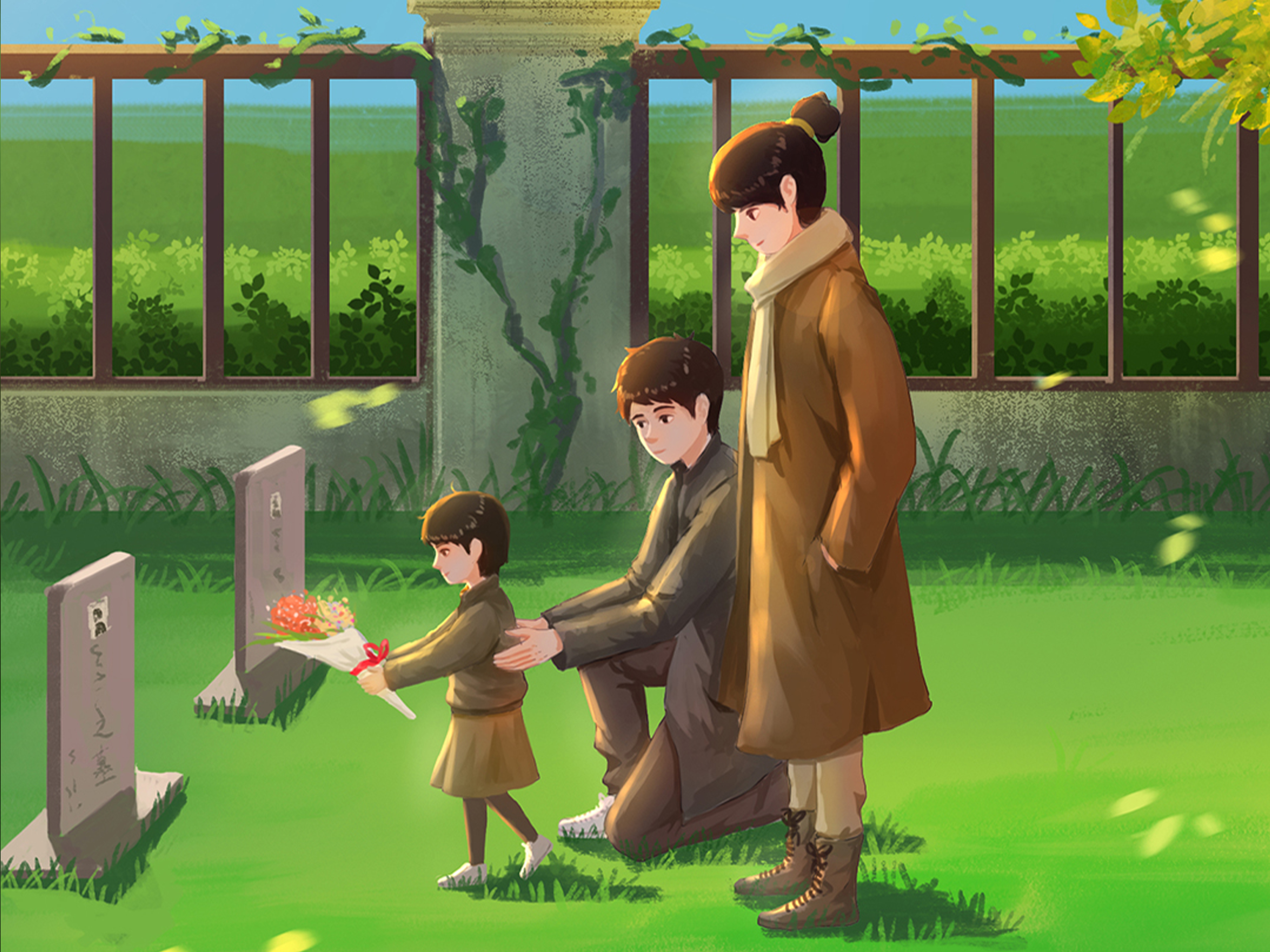

随着时间的推移,寒食节逐渐演变成了现在的清明节。清明节有着丰富的文化内涵和深厚的历史渊源。在这一天,人们会祭扫祖先,向故人表达思念之情,感恩祖先的恩德。同时也会进行一些民间活动,如踏青、放风筝、荡秋千等,展现出人们欣赏大自然、寻求乐趣的生活态度。

此外,清明节还有着重要的生态文明内涵。在古代,清明节还有一个重要的仪式,就是祭祀土地神和河神,以祈求风调雨顺、五谷丰登。这一仪式体现了人们对自然环境的尊重和保护,传递出一种与自然和谐相处的文化理念。同时,在现代社会,人们越来越意识到清明节的生态文明内涵,积极倡导绿色环保、低碳出行,用行动践行着尊重生命、保护环境的价值。